De niña, en la Unión Soviética, mi día feriado favorito era el Día de las Elecciones. Ese día solíamos ir a nuestra escuela local, y mientras los niños tomábamos helado, los adultos cumplían con su deber de “votar” por el único candidato propuesto para convertirse en el siguiente líder de la Unión Soviética, hoy Rusia.

Yo percibí la actitud ligeramente sarcástica de mis padres ante este evento, dado que a todos los adultos se les requería “votar”. Pero, para mí principalmente, se trataba de globos y helado. Era el perfecto entrenamiento prematuro en un país gobernado por quienes claramente querían que la población sintiera apatía política.

Todo eso comenzó a cambiar en 1985, cuando Mijaíl Gorbachov se convirtió en el líder de la Unión Soviética que estaba por desmantelarse. De repente los adultos empezaron a conversar de política en voz alta. Tuvimos que aprender vocabulario nuevo, palabras como “referéndum”.

En 1991 mis padres tuvieron que participar en dos de ellos: primero, votaron por desmantelar o no a la Unión Soviética. Y luego, por revertir o no el nombre de la ciudad en la que vivíamos, Leningrado, a San Petersburgo. No había helado gratis en los días de referéndum, solo la emoción nerviosa de tener que tomar una decisión.

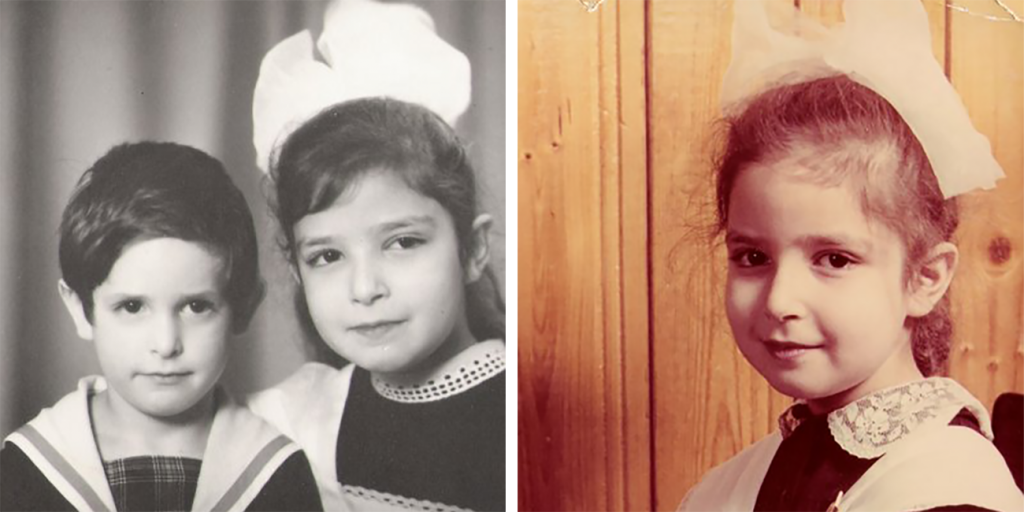

Fue confuso ver que las estructuras sociales con las que crecí se derrumbaron de la noche a la mañana. Antes de la preparatoria los niños soviéticos debían participar en dos movimientos juveniles: Los “Pequeños de Octubre”, niños de siete a nueve años que portaban pines con una foto de Vladimir Lenin de bebé, y los “Jóvenes Pioneros” de secundaria, adornados con sus bufandas rojas.

CONVERTIRSE EN UN JOVEN PIONERO EN LA UNIÓN SOVIÉTICA

A los nueve, yo anhelaba por fin deshacerme del bebé Lenin cachetón que traía en el pecho y ponerme con orgullo la bufanda roja de un “joven pionero”. Pero ese año, nuestros maestros, que nos habían preparado para este ritual de transición de vida durante años, nos dijeron confundidos que convertirse en un joven pionero era opcional, que antes de decidir nos tomáramos nuestro tiempo y lo habláramos con nuestros padres.

Nos quedamos estupefactos. Siempre nos habían dicho que ser un joven pionero no solo era obligatorio, sino un honor que aceptaba a los mejores estudiantes primero, y después a todos los demás.

En mi casa mi padre me preguntó exactamente por qué quería ser una joven pionera. Lo único que yo quería realmente era usar la bufanda roja. Pero sabía que eso no iba a convencer a mi papá, así que le dije algo acerca de ayudar a señoras mayores a cruzar la calle y colectar el reciclaje.

Me preguntó: “¿No puedes hacer todas esas cosas sin la bufanda roja?” Yo no veía el punto de hacer buenas acciones sin la bufanda roja. Él intentó explicarme a cuántas personas había matado Lenin, pero yo no podía comprender qué tenían que ver los crímenes de un hombre calvo muerto con mi deseo de usar una bufanda roja.

Al siguiente día, cuando nuestra maestra preguntó quién quería convertirse en joven pionero, la clase entera levantó la mano, excepto por un niño. No lograba descifrar si ella estaba decepcionada u orgullosa de nosotros o si, como yo, no estaba segura de qué pensar.

LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE NIÑOS SOVIÉTICOS

El 22 de abril, en el cumpleaños de Lenin, a un grupo pequeño de los mejores estudiantes, incluyéndome a mí, y al único niño disidente —quien eventualmente sucumbió a la presión social— nos llevaron al centro de la ciudad para colocar flores en el memorial de Lenin, nuestras bufandas rojas volaban con el viento. Fuimos la última generación de niños soviéticos que hicieron esto.

En septiembre de 1991 cancelaron de manera oficial no solo las bufandas, sino también los uniformes escolares. Y redirigimos nuestra energía a saquear los quioscos de la ciudad en busca de la recién importada goma de mascar estadounidense, ver películas de Disney que nunca se habían transmitido, y hacer largas filas afuera del nuevo restaurante llamado Baskin Robbins.

Fuimos la generación de la esperanza, criados junto con la “perestroika” —la reestructuración económica de la Unión Soviética y el “glásnost” de Gorbachov— y la idea de apertura en política. Evolucionamos con lo que parecía ser el tejido cambiante de nuestra sociedad.

A diferencia de nuestros padres, nadie nos podía arrestar por lo que decíamos, leíamos y veíamos. Nuestro mundo era nuevo y libre, con todo y McDonalds y Baskin Robbins.

No pasó mucho tiempo para que las fuerzas oscuras de la otrora Unión Soviética empezaran a tomar las riendas de nuevo. Un día oíamos sobre un periodista asesinado, y al otro, un hombre de negocios. En 1995, cuando uno de los periodistas más progresistas, Vladislav Listyev, fue asesinado, mis padres judíos decidieron mudarse a Israel.

El día del asesinato de Listev mi padre caminaba de un lado a otro en el cuarto frente a la televisión murmurando: “Tenemos que irnos de este maldito país…”. Debió haber visto entonces que no había futuro para nosotros en Rusia.

AL BORDE DE ALGO NUEVO

Aún así, a mis 15 años, yo sentía que estábamos yéndonos de un país inestable, pero que pese a eso estaba al borde de algo nuevo. Seguro que el atraso del periodo soviético acabaría pronto y era solo cuestión de tiempo y de un buen líder para que Rusia se volviera una verdadera democracia.

En los 25 años que han pasado desde entonces, he vivido en Israel, Estados Unidos, Canadá, y en el Reino Unido. No he visitado Rusia desde que nos fuimos y no he mantenido contacto con nadie que esté allá.

El resto de nuestra familia judía extendida vivía en Ucrania y desde entonces emigraron a Israel. Así que, a pesar de seguir hablando ruso con los miembros de mi familia, mi conexión con este país, ya de por sí débil, ha desaparecido salvo por la compra ocasional de un libro infantil en ruso para mis hijos.

Esa ilusión finalmente se destrozó con la guerra Rusia-Ucrania, cuando el presidente Vladimir Putin reprimió los últimos vestigios de los medios independientes rusos, les prohibió llamarle por su nombre, una guerra, a la invasión horrorosa y sinsentido de Ucrania, mientras sus fuerzas armadas rusas arrestaban a miles de manifestantes.

Cuando leo sobre los rusos que se niegan a creer los relatos de sus familiares ucranianos reconozco los efectos de la misma propaganda que con rareza tuvo que dejar atrás mi generación, cuyo dogma principal es que Rusia es la nación más grandiosa y no comete ningún error.

LA GRAN MAYORÍA DE LOS RUSOS NO APOYA LA GUERRA

Es claro que hay mucha gente en Rusia que no apoya esta guerra, los miles de activistas que encuentran formas de protestar a pesar de la amenaza muy patente de ser condenados son evidencia de ello. Creo que la gran mayoría de los rusos no la apoyarían si no estuvieran bajo la influencia de la propaganda.

Pero una parte de mí se pregunta si la propaganda de la era soviética realmente desapareció alguna vez. Quizá los únicos “valores” occidentales que adoptó mi generación de esperanza fueron los representados por McDonalds.

Hace mucho que dejé de considerar a Rusia mi hogar, así que se siente extraño decir “nosotros”, pero me duele pensar que la “perestroika” y el “glásnost” no fueron otra cosa que un experimento fallido, que quizá “nosotros”, los rusos de mi generación, no pudimos preservar, defender, e inculcar los valores que parecían estar resurgiendo en ese entonces.

Más que nada, pienso en mi papá —quien creció en Mykolaiv, fue a la universidad en Leópolis, formó su familia en San Petersburgo y murió de covid-19 el año pasado en Jerusalén— y la vergüenza y tristeza que sentiría por los montones de rusos que realmente nunca se quitaron esas bufandas rojas. N

—∞—

Tanya Mozias Slavin es una escritora que creció en Rusia, ha vivido en Estados Unidos, Canadá, y el Reino Unido y ahora está afincada en Israel. Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek.

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: