EL 11 DE SEPTIEMBRE es el día más estudiado de nuestra época. Casi todas las personas que eran lo suficientemente grandes recuerdan los detalles: dónde estaban, cómo se sintieron, lo que significa para ellas. La fecha sigue siendo inolvidable.

La comunidad de inteligencia de Estados Unidos sabía que algún tipo de ataque terrorista estaba en marcha, pero falló en enfocarlo o actuar. Después del 11/9 hubo acusaciones contra el presidente George W. Bush y la Casa Blanca, entre la administración anterior de Bill Clinton y la de Bush, contra la Agencia Central de Inteligencia, la Agencia de Seguridad Nacional, la Oficina Federal de Investigaciones, e incluso contra el Pentágono. El gobierno prometió hacerlo mejor: derribar las barreras al analizar y compartir la inteligencia, y organizarse a sí mismo para que semejante evento catastrófico nunca más vuelva a suceder.

Pero incluso en el momento inmediato hubo emociones más poderosas que le restaron importancia al deseo de reformar. El deseo de venganza motivó a la administración de George W. Bush a declarar una guerra mundial. El pánico dentro del gobierno llevó a que las agencias secretas se tomaran sus propias libertades, a través de una vigilancia sin autorización judicial, tortura y prisiones secretas, listas arbitrarias de personas vigiladas, espionaje local y más. Y aun cuando sí se dieron las reformas, incluida la reorganización más grande del gobierno en 50 años, la actuación del gobierno vaciló de nuevo. El 11 de septiembre fue seguido por otros fiascos de inteligencia, desde los reportes defectuosos con respecto a las armas de destrucción masiva de Irak hasta la retirada chapucera de Afganistán el mes pasado: una larga lista de fracasos que esperan una rendición de cuentas.

Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses sigue desconcertada por el ataque, los perpetradores y la razón. Y casi todos lamentan las maquinaciones políticas y partidistas de Washington y el declive de las instituciones estadounidenses. Sin embargo, pocos conectan la fricción nacional de hoy día con las secuelas del 11/9. Sí, el gobierno (hasta ahora) ha tenido éxito en prevenir otro ataque semejante en terreno estadounidense, pero un desastre aún más grande en la guerra interminable y el colapso de la vida civil mancha ese logro.

Y a pesar de las legiones de paneles distinguidos que revisan lo sucedido, a pesar de las revelaciones subsecuentes de actos inmorales, a pesar de las administraciones que prometen hacerlo mejor, se expuso la realidad fundamental del gobierno: nadie se hace responsable, ningún funcionario de la Casa Blanca o director de una de las principales agencias gubernamentales, ningún analista de inteligencia o agente del FBI, ni siquiera un bajo revisor de seguridad aeroportuaria.

El costo del secreto del gobierno también ha sido expuesto. Este alimenta nuestro mundo de hechos alternativos y mina la fe del público en los motivos del gobierno y su autoridad. El secreto también ha alimentado una brecha generacional, en la cual los jóvenes son indiferentes o están confundidos con respecto a la seguridad nacional, toda una generación nueva que persigue sus propias agendas en lo concerniente a lo que es vital para el país y el mundo.

Entonces, sí: nunca olvidaremos. Pero una pregunta más interesante en el vigésimo aniversario es: ¿qué deberíamos recordar? O, más bien, ¿qué deberíamos aprender?

El 11 de septiembre de 2001, dos aviones comerciales secuestrados se estrellaron contra las torres norte y sur del World Trade Center en Nueva York. Poco después, el Pentágono fue atacado por un tercer avión secuestrado. Un cuarto avión secuestrado, destinado al edificio del Capitolio de Estados Unidos, se estrelló en un campo en el condado de Somerset, en el sur de Pensilvania, después de que los pasajeros lograron subyugar a los secuestradores. Los 19 secuestradores eran jóvenes árabes, de cuatro países diferentes, quienes sacrificaron sus vidas en nombre de Al-Qaeda.

Los ataques de ese día mataron a 3,030 ciudadanos estadounidenses y de otras nacionalidades. De estas, 2,735 personas murieron en las Torres Gemelas en Nueva York: 2,184 que trabajaban en los edificios; 129 a bordo de las dos aeronaves (119 pasajeros y tripulantes, y diez secuestradores), 343 bomberos, 71 oficiales de policía y ocho técnicos privados de emergencias médicas y paramédicos. Un total de 189 personas murieron en el Pentágono: 125 militares uniformados, civiles y personal por contrato en el edificio y 64 pasajeros, tripulantes y terroristas. Y 44 murieron en Pensilvania.

El día fue horrendo de otras maneras. A pesar de gastar cientos de miles de millones de dólares en comunicaciones presidenciales, en defensas aéreas a escala nacional, en seguridad aeroportuaria y en estar preparados para emergencias, a pesar de las preparaciones que supuestamente funcionarían ante una guerra nuclear total, casi nada de lo que se había creado funcionó.

A los líderes les preocuparon las actividades más básicas: que hubiera servicios telefónicos, hallar y proteger a sus seres queridos, estar al tanto de las noticias, lidiar con la carretada de rumores. Durante gran parte de ese día el presidente Bush fue incapaz de comunicar de manera fiable o de saber con precisión lo que sucedía. Los sucesores de la presidencia y los miembros del gabinete ignoraban los planes para continuar con el gobierno y los procedimientos para la respuesta de emergencia. La Casa Blanca y el Pentágono estaban desincronizados y tomaban decisiones sin basarse en hechos. Hubo una confusión pasmosa con respecto a lo que el presidente les ordenó hacer y por qué a los aviones caza de la Fuerza Aérea. El Pentágono declaró confusamente una alerta de nivel alto —incluidas las fuerzas nucleares— y las personas clave para tomar decisiones, incluidos el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y el presidente en funciones del Estado Mayor Conjunto, general Dick Myers, confundieron las medidas para aumentar la protección de las fuerzas estadounidenses con una alerta que los preparaba para la guerra.

Muchas de las deficiencias organizativas y tecnológicas del 11/9 han sido corregidas desde entonces, según se nos ha dicho. Pero en una era en la que la sobrecarga de información es exponencialmente peor, y en la que las amenazas cibernéticas plantean dudas sobre la confiabilidad y credibilidad de las comunicaciones y la toma de decisiones, no hay una razón en particular para creer que los mismísimos problemas no se repetirán en alguna crisis futura. De hecho, todo lo que sucedió hace 20 años volvió a ocurrir en los últimos dos años. Con la aparición del covid-19, la continuidad y las acciones de emergencia de nuevo fueron importantes cuando se plantearon dudas sobre el presidente y el vicepresidente separándose, y no se siguió ninguno de los procedimientos establecidos. Y cuando los alborotadores se arremolinaron alrededor del Capitolio el 6 de enero, la falta de preparación fue alarmante. Las dudas de quién estaba a cargo de nuevo fueron primordiales. Los puntos no se conectaban; la información no fluía; quienes tomaban las decisiones estaban paralizados.

Que los puntos no se conectaran —grandes y pequeños— ciertamente fue un tema de la Comisión para el 11/9, la cual hizo público su informe final tres años después de los ataques. Este declaraba que “los ataques del 11/9 fueron una sacudida, pero no debieron pillarnos por sorpresa. Los extremistas islámicos habían dado muchas advertencias de que tenían la intención de matar estadounidenses indiscriminadamente y en grandes cantidades”.

Pero es peor que eso. En fecha tan temprana como 1995, cuando se frustró un plan en Filipinas, la CIA sabía de los planes de usar aviones en un ataque. Y aun cuando un Informe Diario al Presidente (PDB) el 6 de agosto se volvió tristemente célebre, ya que la advertencia fue ignorada, un PDB del 4 de diciembre de 1998, titulado “Bin Laden se prepara para secuestrar aeronaves estadounidenses y otros ataques”, decía que el líder de Al-Qaeda podría “instrumentar planes para secuestrar aeronaves estadounidenses… y que los miembros del equipo de operaciones habían evadido las revisiones de seguridad durante una prueba reciente en un aeropuerto no identificado de Nueva York”.

Las advertencias continuaron al paso de los años y aumentaron sobre todo en julio de 2001, ya que la CIA esperaba algo espectacular durante el verano. No hay duda de que la agencia tuvo muchas dificultades para llamar la atención del presidente Bush y sus segundos, incluso en las semanas previas al 11/9 había señales y advertencias abundantes de que la comunidad de inteligencia y el FBI fallaron en darles seguimiento o en hacerles caso. La administración de Bush tal vez no haya prestado la atención suficiente, pero las agencias de seguridad de plano fallaron en hacer su trabajo.

“Nadie en nuestro gobierno, por lo menos, y no pienso que en el gobierno anterior, pudo imaginarse que aviones volaran contra los edificios”, declaró el presidente George W. Bush. Condoleezza Rice, asesora de Seguridad Nacional, afirmó: “No pienso que alguien podría haber predicho que ellos tratarían de usar un avión como un misil, un avión secuestrado como un misil”. Robert Mueller, director del FBI, dijo: “No hubo señales de advertencia, de las que yo tenga conocimiento, las cuales indicaran este tipo de operación en el país”.

Por supuesto, la Comisión para el 11/9 les dio a estos funcionarios el espacio para explicarse, y exponer los detalles de los muchos fallos que se acumularon para forjar los ataques. Pero, en su deseo de producir un documento bipartidista que fuera útil y comprensivo que sugiriera reformas prácticas, la comisión también se mantuvo al margen de debates, sin señalar con el dedo ni dar nombres, manteniendo los secretos del gobierno y sin condenar severamente algo. En un ambiente en el que no se hizo responsable a nadie ni se asumió la responsabilidad, la reforma se volvió una cuestión del pueblo estadounidense dándole al gobierno un cheque en blanco, creando burocracias nuevas y gigantescas, pero sin eliminar nada. Y como no se hizo responsable a nadie, el público se quedó preguntándose si le estaban ocultando información importante.

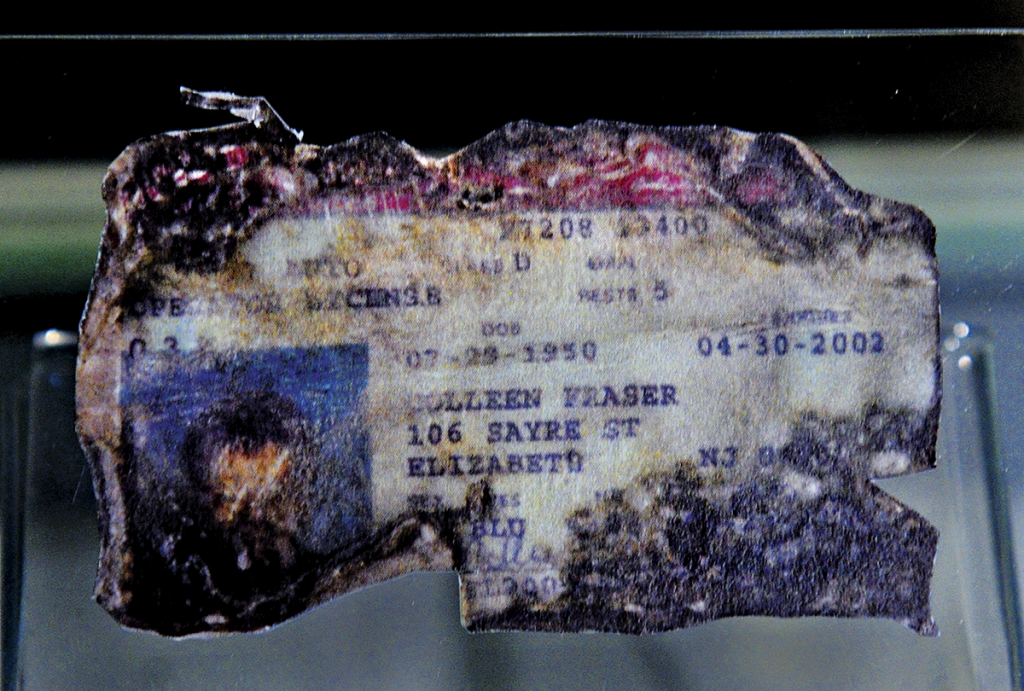

Después de que ocurrieron los ataques en Nueva York y Washington quedó en claro que Al-Qaeda, por entonces encabezada por Osama bin Laden, era responsable. Aun cuando muchos, incluidos muchos en los medios noticiosos, cuestionaron si había “pruebas” de que un hombre en una cueva podía estar detrás de un complot tan diabólico, en cuanto se pusieron a disposición los manifiestos de los pasajeros de los aviones, las agencias de inteligencia fueron capaces de ver la abundancia de información que ya poseían, pero que nunca analizaron apropiadamente: dos hombres entraron en Estados Unidos en 2000 y se mudaron a San Diego y luego hallaron cómo meterse en el vuelo que atacó el Pentágono; cuatro pilotos secuestradores asistieron a varias escuelas de vuelo a lo largo y ancho de Estados Unidos y la Administración Federal de Aviación les otorgó licencias de vuelo; decenas de miles de dólares fueron transferidos desde Oriente Medio; tres de los cuatro pilotos estaban conectados con una célula de Hamburgo conocida por la inteligencia alemana; Afganistán era un hervidero de parloteo, y los terroristas huían a la espera de represalias por algo.

El 14 de septiembre, el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron resoluciones que le otorgaban al presidente Bush el poder de “disuadir y prevenir actos futuros de terrorismo o agresión contra Estados Unidos”. Un solo miembro del Congreso —Barbara Lee, de California— votó por el no, temiendo que la resolución fuese demasiado vaga, que constituía un cheque en blanco.

Aun cuando había un apoyo amplio a la acción militar en contra de Al-Qaeda en Afganistán, al Pentágono le preocupaba verse empantanado en lo que a menudo es llamado el “cementerio de imperios”. Por lo tanto, eligió una combinación de poder aéreo y contingentes pequeños de fuerzas de operaciones especiales para perseguir a Al-Qaeda, manteniendo la presencia estadounidense al mínimo, pero también siguiendo una estrategia que buscaba minimizar los riesgos para las fuerzas armadas estadounidenses. Esa aversión al riesgo significó que, para cuando comenzó el bombardeo el 7 de octubre, no había la más mínima ira en la represalia, y la aniquilación, aunque se pronunció, nunca se buscó en los planes de guerra.

Aun así, dos meses después el régimen de los talibanes fue derrocado y Al-Qaeda se desperdigó. Pero para entonces, el interés del público ya menguaba y el alto comando militar decidió desplegar fuerzas de tierra para perseguir a los muchos yihadistas que sobrevivieron. Fue el primero de muchos traspiés militares: la creencia de que se necesitaban fuerzas convencionales o que la tarea sería fácil. Osama bin Laden se escapó por la frontera pakistaní y las fuerzas estadounidenses se estancaron en un conflicto más parecido a un embotellamiento perpetuo, la ocupación del país lentamente se convirtió en la guerra más duradera de Estados Unidos.

El presidente Bush prometió erradicar a Al-Qaeda, pero la administración estaba ansiosa por trasladar la maquinaria de guerra de Afganistán a Irak. La animosidad para con Irak, anterior al 11/9, creó nuevas y gigantescas pantallas de humo y autoengaños. Aun cuando Al-Qaeda había demostrado en el recientemente agosto de 1998 en sus ataques simultáneos a dos embajadas africanas que tenía la capacidad de llevar a cabo ataques a gran escala, muchos veteranos de la Guerra Fría en la administración de Bush creían que un Estado nación tenia que estar detrás de los ataques. Así, la administración contempló toda acusación de una conexión iraquí con el 11/9.

¿Y por qué? Porque la verdad del 11/9 todavía era demasiado difícil de reconocer. Osama bin Laden había planteado una visión del mundo al paso de los años, la cual se centraba en oponerse a la presencia militar estadounidense en Oriente Medio. A partir de 1990, después de la invasión iraquí de Kuwait, dijo que la presencia de cristianos y judíos en Arabia Saudita era humillante para el corazón del islam. Bin Laden escribió cartas abiertas al rey saudita preguntándole cómo era posible que un país que gastaba más per cápita en defensa que cualquier otro, y había comprado las mejores armas que el dinero podía pagar, no se podía defender solo. Como las fuerzas estadounidenses nunca se fueron, Bin Laden tomó el estandarte de “un millón” de niños iraquíes que, según él, fueron asesinados en una campaña genocida de sanciones y bombardeo. De forma similar, condenó los ataques de Israel contra Líbano y los palestinos. El islam era atacado desde todas las direcciones, dijo, y el mundo islámico era amenazado por la globalización.

Nada de esto excusa los actos de terrorismo, pero Osama bin Laden expresaba quejas que resonaban en un grupo más amplio de musulmanes de lo que cualquiera estaba dispuesto a admitir. Pero Estados Unidos no estaba de ánimo para introspecciones. Examinar la política estadounidense en Oriente Medio que pudo haber propiciado los ataques se convirtió en algo antiestadounidense. Sugerir que Arabia Saudita, al promover el fundamentalismo islámico y apoyar a Bin Laden, pudo haber sido parcialmente responsable por el 11/9, era algo mal visto en geopolítica.

Aun cuando la conexión entre Irak y el 11/9 se desinfló, la administración entonces recabó toda minucia que pudo hallar para demostrar que Saddam Hussein continuaba desarrollando (e incluso poseía) armas nucleares, biológicas y químicas. “No me cabe duda”, dijo el otrora secretario de Estado, Colin Powell, a las Naciones Unidas y el mundo en febrero de 2003. Al igual que los cazadores de conspiraciones tras la “verdad” del 11/9, la administración de Bush se aferró a cualquier cosa que confirmara sus prejuicios e ignoró cualquier cosa que cuestionara sus suposiciones. Y la comunidad de inteligencia falló en analizar apropiadamente la situación con respecto a las armas de destrucción masiva de Irak, y luego falló en predecir lo que pasaría en Irak en cuanto se fuera Saddam.

George W. Bush dijo que “los combatiremos allá para que no tengamos que combatirlos aquí”. Y hasta cierto punto, estaba en lo correcto; ese ha sido el principal logro en dos décadas de guerra. Una combinación de persecución incesante de terroristas, el enfoque contraterrorista y la transformación de la vida local estadounidense sí impidieron otro 11/9. Ahora, la administración de Biden toma medidas similares para cerrar finalmente el capítulo del 11/9, con la retirada de Afganistán, al prometer sacar a los militares estadounidenses de Irak, y al pedir una “revisión de la postura” global de los despliegues militares estadounidenses. Hay una acción en marcha en el Congreso para repeler las autorizaciones generales detrás de la Guerra contra el Terrorismo.

“Fuimos a Afganistán a causa de un ataque horrendo que sucedió hace 20 años”, comentó Biden cuando anunció la retirada. “Eso no puede explicar por qué debemos permanecer allí en 2021”.

Tampoco el asunto inacabado de erradicar a Al-Qaeda ni el regreso de los talibanes explican la decisión de retirarse. La verdad es que el Washington de los funcionarios —y el Pentágono— simplemente está agotado de esta lucha. Y a pesar de todo el ondear de banderas, el público ya no apoya la acción de guerra. Ya nadie cree que Estados Unidos —y ciertamente no los militares estadounidenses— pueda llevar la democracia y estabilidad a los países donde ha combatido. La pandemia del covid-19, la división local, China y Rusia, el cambio climático y otros retos geopolíticos han rebasado la amenaza del terrorismo internacional.

Siempre ha habido una voz fuerte en Estados Unidos, la cual ha argumentado que la mejor manera de honrar las pérdidas del 11/9 no es solo prometer que nunca sucederá de nuevo, sino también prometer que los hombres y mujeres jóvenes enviados allá en la cruzada del “nunca olvidar” estén equipados apropiadamente, tanto en lo material como en tener una misión clara, todo para que puedan regresar salvos a casa. La guerra ya terminó ahora, oficialmente. Pero los militares estadounidenses no se han retirado por completo, y seguirán combatiendo en esos países (y otros) desde bases “amistosas” en países como Kuwait y los estados del Golfo Pérsico, recurriendo cada vez más a la guerra remota, dependiendo de aviones y drones, las armas de nuestra generación y las mismísimas que los terroristas eligieron usar para enseñarnos una lección sobre la vulnerabilidad y el poder.

Veinte años después del 11/9, la dirigencia central de Al-Qaeda está neutralizada en gran medida, su líder carismático está muerto y no hay un equivalente que tome su lugar. Por supuesto, no sabemos lo que no sabemos. Pero un complot de la magnitud del 11/9 es todavía más difícil, pues la guerra clandestina contra los terroristas continúa, con una acción nacional contraterrorista enfocada burocráticamente en la cuestión, y la seguridad aeroportuaria ahora está institucionalizada. Y no hay duda de que, por lo menos al corto plazo, la pandemia en curso ha lentificado todo, incluidos los terroristas internacionales, lo que ha hecho más difícil el viajar a Estados Unidos y, por ende, se ha aumentado la seguridad contra las amenazas externas.

Pero Al-Qaeda no ha sido eliminada, y hay otras filiales como el Estado Islámico, la filial de Al-Qaeda en Yemen, Boko Haram en África Occidental y Al-Shabaab en África Oriental que siguen floreciendo. Y hay una larga lista de complots terroristas —el bombardero del zapato, el bombardero de la ropa interior, el maratón de Boston, las amenazas de Al-Qaeda en la península arábiga a la aviación comercial, las camionetas que arremeten contra multitudes en la Ciudad de Nueva York y otras partes—, la cual sugiere que aun cuando hayamos prevenido otro ataque del tipo del 11/9, tal vez hayamos pasado de la era de lo espectacular a la de lo mundano.

Mientras la administración de Biden hace sus grandes gestos, y mientras las autoridades de seguridad nacional pasan oficialmente de la Guerra contra el Terrorismo a la “competencia entre grandes potencias”, hay otros peligros adelante. En nuestro entusiasmo por retirar las tropas de Afganistán ignoramos a ISIS-Khorasan, una organización terrorista que quiere apropiarse de la estafeta de Al-Qaeda y ha mostrado su propensión a los ataques suicidas.

Mientras la comunidad de inteligencia cambia su atención, aplica menos recursos a la serie de problemas del terrorismo. Los nuevos retos globales, más allá del covid-19, como el cambio climático, cada vez más acaparan la atención de la comunidad de seguridad nacional. Y el Departamento de Seguridad Nacional, creado para enfocarse únicamente en el terrorismo, se ha convertido en una burocracia gigantesca que es más y más dispersa: política inmigratoria, seguridad cibernética, protección de infraestructura crucial, incluso la santidad de las elecciones. Y muchos de los cazadores de terroristas ahora están enfocados en la agitación y el extremismo locales, desviando recursos que deberían aplicarse a las operaciones internacionales.

La Comisión para el 11/9 finalmente concluyó que, aun cuando hubo muchos errores y abundantes limitaciones organizativas que hicieron posibles los ataques, el desastre también fue provocado por la falta de imaginación. Una de las opciones que todavía no se exploran para el futuro, más allá del poder aéreo y la manera estadounidense de hacer la guerra con operaciones especiales, es que la guerra quizá no sea el paradigma correcto. Después del 11/9, quienquiera que rechazara la acción militar y argumentara que el terrorismo era una cuestión de las autoridades, era vilipendiado.

Y, aun así, hoy día la acción militar se ve cada vez más como una cuestión de las autoridades, ya que los combatientes buscan a perpetradores individuales y van tras el equivalente de las familias criminales, juzgan, condenan y ejecutan a enemigos identificados antes de que siquiera se cometan los crímenes. Esta no es una estrategia viable que aborde la resistencia del terrorismo, pero otros enfoques, ya sea de guerras menos rigurosas o de reeducación, también ignoran el hecho de que Estados Unidos todavía ocupa a Oriente Medio, un incentivo que lleva a que se busque más eso mismo que esperamos erradicar.

Veinte años después de Pearl Harbor, las conmemoraciones incluían ceremonias para recordar la tragedia y la guerra subsecuente. Pero Estados Unidos había pasado a su periodo más grande de prosperidad y crecimiento. Alemania y Japón se habían convertido en democracias, y aun cuando la carrera armamentista nuclear perseguía a la sociedad, incluso esa sombra empezaba a disiparse al reconocer que el planeta era vulnerable. Para decirlo con moderación, es difícil ver algún equivalente surgiendo de la pena por el 11/9. Finalmente, esa es su tragedia más grande. N

—∞—

William M. Arkin es autor de On That Day: The Definitive Timeline of 9/11 (En ese día: la cronología definitiva del 11/9) y de History in One Act: A Novel of 9/11 (Historia en un acto: una novela del 11/9). Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek.